Le 9 octobre dernier s’ouvrait à Abu Dhabi le Congrès mondial de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), un rendez-vous majeur qui a rassemblé plus de 10 000 participants venus de 160 pays. Pendant sept jours, des experts du monde entier ont dressé un nouveau constat alarmant : la biodiversité mondiale poursuit son déclin, comme le révèle la nouvelle édition 2025 de la Liste rouge des espèces menacées.

Un baromètre mondial pour suivre l’état de la biodiversité

Créée en 1964, la Liste rouge de l’UICN est aujourd’hui l’inventaire scientifique le plus complet de l’état de conservation des espèces animales et végétales dans le monde. Ce véritable baromètre de la santé du vivant poursuit trois grands objectifs :

- évaluer les risques d’extinction de chaque espèce,

- sensibiliser l’opinion publique et les décideurs,

- guider les politiques de conservation de la nature.

Au fil des décennies, les critères d’évaluation sont devenus de plus en plus rigoureux et précis. Bien qu’elle n’ait pas de valeur juridique contraignante, la Liste rouge influence directement les conventions internationales telles que la CITES, ainsi que les législations nationales de conservation des espèces grâce aux données répertoriées comme le suivi des tendances, l’identification des menaces, et la priorisation des actions de préservation.

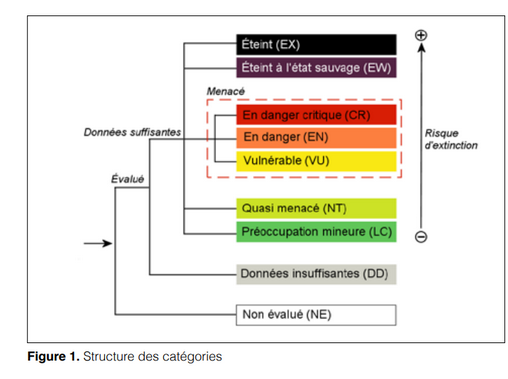

Les espèces de faune et de flore sauvages (taxons) y sont classifiées selon une échelle à 7 degrés de risque, allant de préoccupation mineure à éteint (ou neuf degrés si l’on inclut les catégories non évalué et données insuffisantes). Les espèces ou sous-espèces considérées comme menacées d’extinction sont étudiées au regard de 5 critères quantitatifs basés sur des facteurs biologiques tels que la taille de la population, le taux de déclin ou l’aire de répartition géographique.

Source : IUCN

Une édition 2025 marquée par une aggravation du risque d’extinction

Chaque édition de la liste rouge revêt son caractère alarmant pour la conservation des espèces naturelles. La Liste rouge 2025 s’est penchée sur l’état de conservation de 172 620 espèces à l’échelle mondiale. Parmi elles, 48 646 – soit 28% – sont considérées comme menacées d’extinction, c’est-à-dire classées vulnérables, en danger ou en danger critique.

Les groupes particulièrement touchés sont :

- les pollinisateurs (essentiels à notre sécurité alimentaire) ;

- les amphibiens, dont 41% sont menacés ;

- les coraux, victimes de la dégradation des océans.

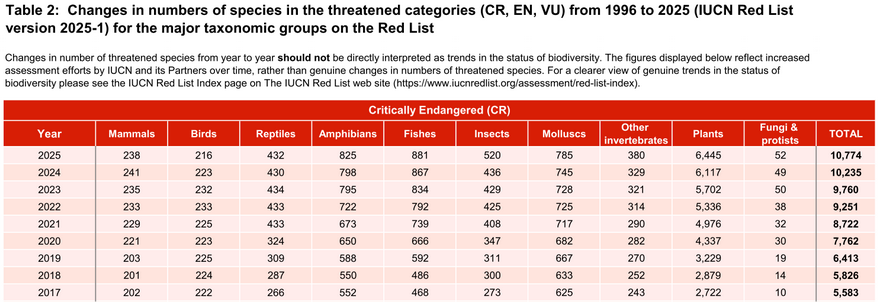

Parmi ces conclusions, d’autres constats sont inquiétants. D’abord, le nombre d’espèces menacées ne cesse de croître, comme le révèle un tableau comparatif publié sur le site de l’UICN. Sur l’aperçu ci-dessous qui se concentre sur la catégorie d’espèces en danger critique d’extinction, on constate une augmentation ininterrompue de leur nombre au niveau mondial.

Source : IUCN

En outre, certaines espèces déjà classées comme menacées lors des éditions précédentes sont reclassées au sein de catégories supérieures , signifiant que leur situation ne cesse de s’aggraver.

Ces tendances sont largement liées à des causes anthropiques. En effet, les activités humaines telles que la pollution des sols et des eaux, la destruction des habitats naturels, la surexploitation des ressources, l’introduction d’espèces invasives, le changement climatique bouleversent profondément les écosystèmes naturels.

Pollinisateurs et papillons : un déclin inquiétant

Les populations de pollinisateurs d’Europe sont particulièrement affectées : la dernière liste rouge en date indique que 10% des espèces sauvages d’abeilles européennes sont désormais menacées d’extinction, soit 172 des 1 928 espèces évaluées, contre seulement 77 d’entre elles en 2014. Idem pour les papillons : 15% des espèces (65 espèces sur 442 au total) sont aujourd’hui considérées comme en danger d’extinction, contre seulement 37 d’entre elles en 2010.

Espèces en amélioration : des signes d’espoir

Tout n’est pas sombre : certaines espèces au contraire rejoignent des statuts moins critiques, traduisant une tendance de repeuplement et d’amélioration de l’état de conservation, notamment grâce aux efforts de préservation déployés.

C’est notamment le cas du Wallaby-lièvre roux, un petit marsupial originaire d’Australie.

Jusqu’en 2024, l’espèce était classée vulnérable, menacée par les modifications de son environnement naturel (incendies, sécheresses) et la présence d’espèces invasives.

En 2025, elle est désormais catégorisée quasi menacée, grâce à :

- la recherche et le suivi,

- la protection de l’espace naturel,

- la sensibilisation

- les programmes de gestion et réintroduction de l’espèce.

Source : Unsplash

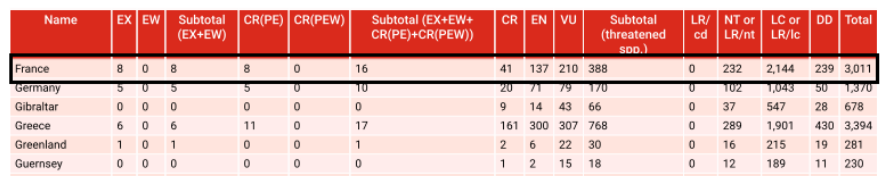

La Liste rouge française : un constat tout aussi préoccupant

En France, une Liste rouge spécifique est établie par le comité français de l’UICN en collaboration avec PatriNat.

L’objectif : préserver la diversité de notre faune et flore nationale et disposer d’un tableau clair de la situation propre à chaque espèce présente le territoire.

La France figure parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées : 2 501 espèces classées comme menacées au niveau mondial sont présentes sur le territoire français (métropole et Outre-Mer).

Pour le règne animal uniquement :

- 210 espèces sont classées vulnérables,

- 137 espèces en danger,

- 41 espèces en danger critique d’extinction.

Source : IUCN

Ces chiffres illustrent donc un déclin accéléré de notre biodiversité nationale, une fois encore causé principalement par les pressions d’origine humaine.

Au-delà des tendances générales, l’étude isolée de certaines espèces illustre de manière frappante l’aggravation des statuts de conservation…

Focus sur le vison d’Europe (Mustela lutreola)

L’état de conservation du vison d’Europe est très parlant. Ce petit mustélidé emblématique est aujourd’hui l’un des mammifères les plus menacés d’Europe, classé en danger critique d’extinction par l’UICN.

Cette espèce qui vit principalement en milieu semi-aquatique près des rivières, marais et zones humides, était autrefois répandue sur une grande partie du continent.

Désormais son aire de répartition représente moins de 3% de son aire historique et le nombre d’individus continue de diminuer drastiquement.

Sa population s’est éteinte sur de nombreux territoires, sous l’effet de multiples pressions : développement résidentiel et commercial, agriculture et aquaculture, exploitation minière, développement des corridors de transports (routes, voies ferrées), utilisation des ressources biologiques (chasse, piégeage, exploitations), intrusions humaines et d’espèces envahissantes non indigènes, pollution, et changement climatique.

Pour assurer la survie de l’espèce, des programmes de conservations nationaux et européens ont été mis en place. Ils combinent protection ou restauration des habitats naturels et reproduction en captivité en vue de réintroduction en milieu sauvage. Ce type d’initiative pour des espèces locales permet de renforcer les populations existantes, tout en garantissant une surveillance scientifique désormais indispensable. Pour le vison d’Europe, une captivité temporaire peut être utile uniquement s’il est associé à un travail sur le terrain impliquant collaboration locale et restauration des milieux naturels, et si les conditions de détention offrent un biotope similaire à celui que retrouvera l’animal dans le milieu sauvage. Sans habitat adapté, la captivité et les réintroductions n’ont pas de sens ! C’est le principe de la conservation in situ : protéger l’espèce dans son habitat naturel (ici, protéger le vison d’Europe en Europe) en restaurant les écosystèmes et en travaillant avec les acteurs locaux pour réduire les menaces.

En France, début août 2025, dans le cadre du Plan National d’Actions (PNA) en faveur du Vison d’Europe, 10 visons élevés en captivité ont été lâchés en milieu naturel, marquant une étape symbolique mais primordiale pour la survie de l’espèce.

Source : Pixabay

Une alerte renouvelée pour le vivant

Face à la dégradation ininterrompue de la biodiversité, la Liste rouge de l’UICN 2025 sonne une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Si certains succès de conservation prouvent qu’un renversement est encore possible, le sort du vison d’Europe et de milliers d’autres espèces animales et végétales rappelle l’urgence d’agir collectivement pour préserver le vivant et les générations futures.

L’avenir du vivant dépend de notre capacité à repenser nos modes de vie et à protéger toutes les formes de vie.

Chloé

Source : Unsplash

SOURCES

IUCN Species Survival Commission. (2012). Catégories et critères de la Liste rouge de l’UICN : version 3.1, deuxième édition (2ᵉ éd.). Gland & Cambridge : IUCN. https://portals.iucn.org/library/node/10317

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction [CITES]. (1973). Fonction de contrôle et de régulation. Récupéré de https://cites.org/fra/disc/what.php

Office français de la biodiversité. (2025, August 25). Une étape clé dans la réintroduction du Vison d’Europe en France. https://www.ofb.gouv.fr/actualites/une-etape-cle-dans-la-reintroduction-du-vison-deurope-en-france

International Union for Conservation of Nature. (2025). Mustela lutreola (Europe assessment) (Amended Version of 2025 Assessment) [The IUCN Red List of Threatened Species entry T14018A283655511]. https://www.iucnredlist.org/species/14018/283655511

International Union for Conservation of Nature. (2025, October 11). Mounting risks threaten survival of wild European pollinators – IUCN Red List. https://www.iucn.nl/en/news/mounting-risks-threaten-survival-of-wild-european-pollinators-iucn-red-list/?

International Union for Conservation of Nature. (2025, October 11). Mounting risks threaten survival of wild European pollinators – IUCN Red List. https://www.iucn.nl/en/news/mounting-risks-threaten-survival-of-wild-european-pollinators-iucn-red-list/

UICN. (2012). Catégories et critères de la Liste rouge de l’UICN : version 3.1 (2ᵉ éd.). Union internationale pour la conservation de la nature. https://portals.iucn.org/library/node/10317